«Alle Menschen sind frei …»

- Der Geburtstag der Erklärung der Menschenrechte lädt ein, mehr über diese Sammlung von Grundrechten, ihre Entwicklung und Bedeutung zu erfahren.

- Detlef Kissner von forumKirche hat dazu Marianne Aeberhard, Geschäftsleiterin des Vereins humanrights.ch befragt, der sich für die Einhaltung der Menschenrechte in der Schweiz und von der Schweiz aus einsetzt.

Was motivierte die UNO dazu, 1948 eine internationale Menschenrechtserklärung zu verabschieden?

Der zweite Weltkrieg mit seinen Gräueltaten war Antrieb dafür, dass die UNO die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) installierte und im Völkerbund dafür sorgen wollte, dass die Menschenrechte zukünftig eingehalten werden.

[esf_wordpressimage id=47499 aspectratio=“1:1” width=half float=right][/esf_wordpressimage]

Wie hat sich die Bedeutung der AEMR im Laufe ihrer Existenz entwickelt?

Das Zustandebringen einer solchen Erklärung war ein gewaltiger Akt. Es waren viele Länder beteiligt und man musste sich trotz enormer kultureller Unterschiede auf Basics einigen. Was ist überhaupt ein Menschenrecht? Was soll gelten? Was heisst Universalität? Die Erklärung bekam dadurch eine hohe symbolische Wirkung und war mit einer hohen moralischen Verpflichtung verbunden.

Heute wird die AEMR immer mehr infrage gestellt, auch von europäischen Ländern. Man nimmt die UNO als lästige Kontrollinstanz wahr und möchte gewisse Abkommen aufkündigen.

Zudem ist die UNO zu einem administrativen Ungeheuer angewachsen, das sehr träge geworden ist. Wenn man eine Klage einreicht, geht es Jahre, bis das Ergebnis kommt. Die Verwaltung ist nicht mehr so effektiv, wie man dies geplant hatte. Reformbestrebungen sind schwierig. Dennoch haben die Menschenrechte eine grosse Bedeutung. Auch die Rolle der UN-Sonderberichterstatter darf nicht unterschätzt werden.

Welche Bedeutung haben die UNO und ihre Menschenrechtsausschüsse für die Schweiz?

Die Schweiz hat kein Verfassungsgericht, das die eigene Gesetzgebung überprüfen könnte. Von daher sind die Gremien der UNO und des Europarates wichtige Instrumente, die eine Aussensicht ermöglichen. Dies wurde vom Schweizer Volk 2018 durch die Ablehnung der Selbstbestimmungsinitiative im Grundsatz gestützt. Auch wenn die Entscheide dieser UN-Gremien rechtlich nicht bindend sind, hält sich die Schweiz in der Regel daran – gerade im Asylbereich.

Wie versucht die UNO, die Einhaltung von Menschenrechten zu verbessern?

Die UNO hat zwei Überprüfungsschienen, die politische und die fachliche. Im ersten Fall geht es um die ganze Bandbreite an Menschenrechtsthemen. Jedes Mitglied der UNO wird alle vier Jahre im sogenannten Staatenberichtsverfahren von den anderen Mitgliedstaaten überprüft. Es muss in einem Bericht Rechenschaft darüber ablegen, wie es die Empfehlungen der letzten Überprüfung umgesetzt hat.

Und was beinhaltet die fachliche Überprüfung?

Die fachliche Überprüfung hat die einzelnen Abkommen (Behindertenrechtsabkommen, Kinderrechtsabkommen etc.) im Blick. Sie wird von Ausschüssen durchgeführt, die mit Expert*innen besetzt sind. Diese Ausschüsse überprüfen regelmässig die Länder, die die entsprechende Konvention ratifiziert haben. Der geprüfte Staat muss dazu einen Bericht vorlegen. Zivilgesellschaftliche Organisationen können parallel einen alternativen Bericht mit eigenen Themen einreichen. Nach einer Anhörung in Genf spricht der Ausschuss eine nicht geringe Zahl an Empfehlungen aus, die der Staat dann umsetzen kann oder nicht. Im nächsten Zyklus wird das wieder überprüft.

Menschenrechte

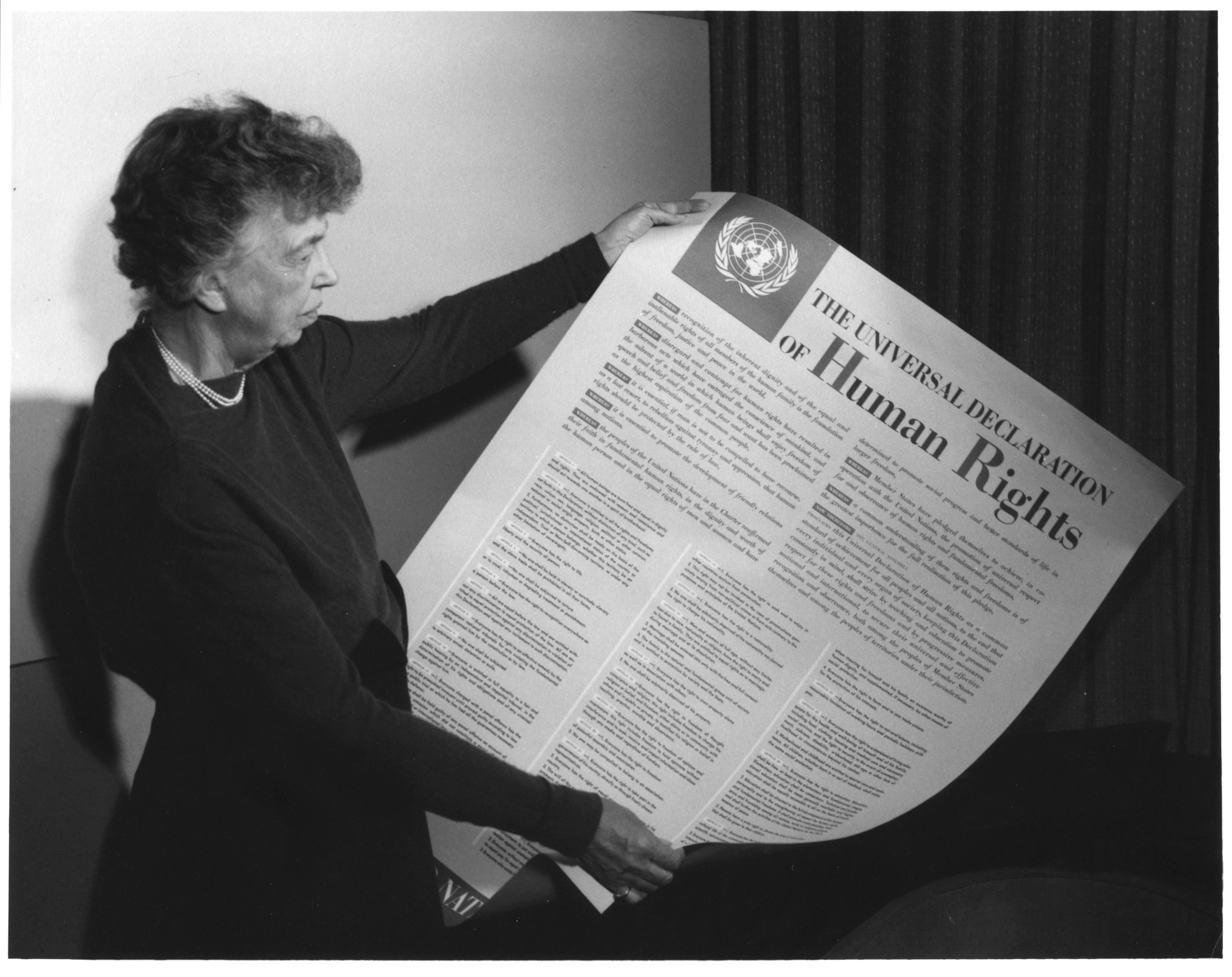

Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) mit 48 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen verabschiedet. Die 1946 gegründete UN-Menschenrechtskommission hatte das Dokument, das auf bestehenden Erklärungen und Grundrechtskatalogen westlicher Staaten basiert, unter der Leitung von Eleanor Roosevelt erarbeitet. Es beginnt mit dem Satz: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.» In 30 Artikeln werden bürgerliche, politische und soziale Rechte aufgezählt, die ein Leben in Würde garantieren. Dazu zählen der Schutz der Person (wie z. B. Verbot von Sklaverei, Folter und willkürlicher Festnahme), Verfahrensrechte, klassische Freiheitsrechte sowie soziale und kulturelle Rechte.

Die AEMR hat zwar keinen juristisch verbindlichen Status, doch kommt ihr heute ein gewohnheitsrechtlicher Charakter zu. Völkerrechtlich verbindlich sind hingegen die beiden Menschenrechtsabkommen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (WSK) bzw. über bürgerliche und politische Rechte (BP), die die UNO-Generalversammlung 1966 verabschiedete. Es folgten weitere Abkommen wie die Kinderrechtskonvention oder die Antifolterkonvention.

Die Schweiz hat die meisten Abkommen zwar ratifiziert, aber im Vergleich zu anderen Ländern extrem spät – die Behindertenrechtskonvention (BRK) erst 2014. Zudem hat sie in mehreren Abkommen – WSK, BP und BRK — die Zusatzprotokolle nicht unterzeichnet. Damit können diese Rechte nicht bei der UNO eingeklagt werden. Tragisch ist dies vor allem bei den WSK-Rechten, weil diese nicht über andere Abkommen oder Gesetze eingeklagt werden können.

Wann können Menschenrechte in legitimer Weise eingeschränkt werden?

Die einzelnen Menschenrechte lassen sich nicht klar voneinander abgrenzen. Sie überschneiden sich, zum Teil widersprechen sie sich auch. Die Klärung ist dann immer eine Frage der Güterabwägung. Grundsätzlich muss dabei das Prinzip der Verhältnismässigkeit angewandt werden. Ausserdem lassen sich manche strittigen Fragen nicht generell lösen, sondern müssen von Fall zu Fall betrachtet werden. Es gibt auch Konflikte, die sich schwer auflösen lassen wie z. B. bei der Knabenbeschneidung, wo Religionsfreiheit und elterliches Erziehungsrecht mit Kinderrechten kollidieren.

Menschenrechte einzuhalten, ist eine dauerhafte Herausforderung – auch für demokratische Staaten. In welchen gesellschaftlichen Bereichen besteht die Gefahr, dass auch in der Schweiz Menschenrechte missachtet werden?

Diese Gefahr besteht im Bereich des Freiheitsentzuges – im Gefängnis und der Psychiatrie – und wenn es um vulnerable Gruppen geht wie bei der Unterbringung von Kindern, von Menschen mit Behinderungen, von älteren Menschen und Asylsuchenden.

Welche Menschenrechte sind im Umgang mit geflüchteten Personen in Gefahr?

Im Asylbereich sind Kinderrechte betroffen, die leicht vergessen gehen. Kinder, deren Asylantrag abgewiesen wurde oder die den Status F – vorläufig aufgenommen – erhalten, sind in Bundesasylzentren oder anderen Unterkünften untergebracht, wo sie oft nicht unter kindgerechten Bedingungen leben. Sie leben zusammengepfercht mit Erwachsenen, die zum Teil traumatisiert sind, sind Gewalt ausgesetzt, haben keinen Ort zum Spielen oder müssen unerwartet den Aufenthaltsort wechseln, was auch den Schulbesuch erschwert. Man hört auch von mangelhaften hygienischen Bedingungen (Bettwanzen) und Problemen bei der Gesundheitsversorgung.

Das Recht auf Familie wird in der Schweiz durch eine restriktive Praxis beim Familiennachzug eingeschränkt. Auch im Asylverfahren gibt es Mängel. Für die Abklärung, ob jemand Opfer von Folter wurde, müsste laut Abkommen ein Protokoll angewendet werden, das nach einem gewissen Schema diesen Sachverhalt prüft. Dies ist in der Schweiz nicht der Fall. Es gibt mehrere Entscheide des Ausschusses gegen Folter, in denen die Schweiz verurteilt wird, dass sie ungenügend abgeklärt hat, in welchem Zustand man eine Person ausschafft oder ob sie erneut Folter ausgesetzt ist.

Welche Spannungen ergeben sich im Fall von fürsorgerischen Unterbringungen?

Dieser Bereich ist eine Blackbox. Da redet man sehr wenig darüber und da ist vieles im Argen. Fürsorgerische Unterbringungen (FU) kommen vor allem bei Menschen mit psychischen Belastungen zur Anwendung. Der Zustand, in dem sich die Menschen bei der Einweisung befinden, muss oft als Behinderung eingestuft werden. Menschen mit Behinderungen gemeinschaftlich in Institutionen einzuweisen und bei ihnen Zwangsmassnahmen wie Zwangsmedikation, Isolierung und Fixierung anzuwenden, verstösst aber gegen die Behindertenrechtskonvention. Das ist hierzulande aber üblich. Die Schweiz hat europaweit eine der höchsten Raten von Einweisungen in die FU. Das schliesst nicht aus, dass es manchmal nötig ist. Aber es geht um das Prinzip der Verhältnismässigkeit. Was ist wirklich nötig in dieser Situation? Wo verstösst es gegen die Rechte dieser Person?

Ein ähnliches Problem ergibt sich in Gefängnissen. Auch dort gibt es viele Menschen mit psychischen Erkrankungen, die im falschen Setting Zwangsmassnahmen ausgesetzt sind.

Welche Alternativen gäbe es denn?

Die UNO regt an, eine psychiatrische Versorgung zu dezentralisieren und z. B. auf Gemeindeebene zu verlegen – eher in Form einer Krisenintervention. Dadurch würden die Betroffenen nicht aus ihrem Umfeld gerissen. Eine weitere Empfehlung des UN-Behindertenrechtsausschusses ist die Anwendung von Alternativen zu Zwangsmassnahmen, nämlich die Eins-zu-eins-Begleitung und Räume, in denen die Betroffenen sich beruhigen können. In der Schweiz gibt es Institutionen, die solche Alternativen einsetzen.

Was kann helfen, dass die Menschenrechte in der Schweiz mehr beachtet werden?

Das braucht verschiedene Ansatzpunkte. Mehr darüber zu reden und die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, ist einer davon. Es herrscht der Eindruck, dass es in der Schweiz keine Probleme mit den Menschrechten gibt. Dem ist nicht so. Es braucht den Prozess, die Probleme im eigenen Land wahrzunehmen und dazu zu stehen.

Im Mai dieses Jahres wurde endlich die Schweizerische Menschenrechtsinstitution (SMRI) gegründet. Dieser Schritt hat fast 25 Jahre gedauert. Die SMRI kann koordinierende Funktionen zwischen den einzelnen Akteuren übernehmen. Zudem wäre es wünschenswert, dass sie über das, was auf kommunaler und kantonaler Ebene umgesetzt wird, informiert. Ebenso könnte die SMRI Best Practices erarbeiten.

Es wäre wichtig, dass es in der Schweiz beim Bund eine klare Zuständigkeit für Menschenrechte gibt in einem Departement, das auch für die Umsetzung in der Schweiz zuständig ist. Aktuell ist es das EDA, mit klarer Priorität im Ausland.

Wie erleben Sie die Haltung der katholischen Kirche zu den Menschenrechten?

Es gibt ein Thema, das derzeit dominiert: der Missbrauch in der katholischen Kirche. Und das beschäftigt uns natürlich. Ansonsten beurteilen wir keine Institution nach ihren Grundhaltungen. Wir haben aber das Dossier «Religionsrecht und religiöses Recht» herausgegeben. Dort behandeln wir Themen, die zu Menschenrechtsproblematiken in den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften führen können.

Wie müsste man angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen die AEMR heute fortschreiben?

Menschenrechte sind nicht statisch. Sie werden weiterentwickelt, z. B. im Blick auf den Klimawandel oder den Datenschutz. Es gibt schon eine Resolution für ein Recht auf eine saubere Umwelt. Dieses Recht muss aber noch verschriftlicht werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass einmal neue Artikel in die AEMR aufgenommen werden.

Sehen Sie weitere Entwicklungen?

Sehr wichtig ist, dass sich die Rechtsprechung weiterentwickelt hat. Bei den UN-Ausschüssen kann man Individualklagen gegen einen Staat einreichen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn dieser Staat ein Zusatzprotokoll ratifiziert hat, das diese Möglichkeit zulässt. Die Schweiz hat dies nur bei einigen Ausschüssen getan. Beim Ausschuss für Rechte für Menschen mit Behinderungen, für politische oder soziale Rechte kann man keine Klage gegen die Schweiz einreichen.

Die Abkommen zu Menschenrechten sind wichtig, doch noch wichtiger ist die Rechtsprechung. Man muss bei den Klagen, die man bei den Ausschüssen einreicht, darauf achten, dass sie sich auf die konkret vereinbarten Rechte beziehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat auch grosse Bedeutung erlangt. Er hat auch Einfluss auf die Rechtsprechung in der Schweiz. Man muss im Einzelfall immer abwägen, ob man sich eher an einen UN-Ausschuss wendet oder an den EGMR.

Wir schulen Juristinnen und Juristen, dass sie bereits in der ersten Instanz auf entsprechende Menschenrechte Bezug nehmen. Denn nur so ist es möglich, in einem Verfahren auch internationalen Instanzen anzurufen.

Welche Zukunft haben die Menschenrechte angesichts der derzeitigen Kriege?

Die Menschenrechte sind extrem unter Druck. Wir befürchten, dass dies noch zunimmt. Es ist sehr wichtig, dass man sich für sie einsetzt.