Direktdemokratisch und antikatholisch

Direktdemokratisch und antikatholisch

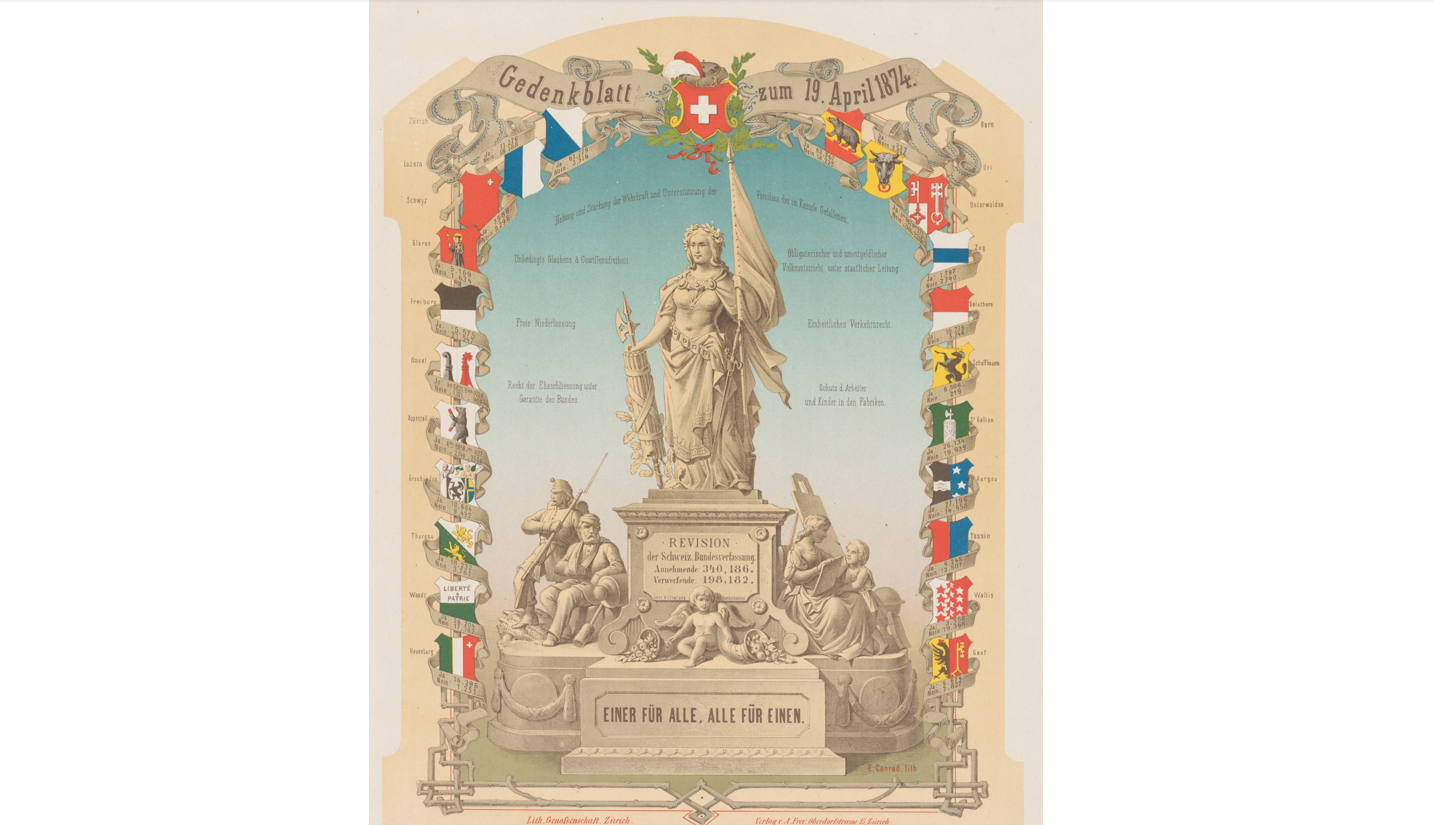

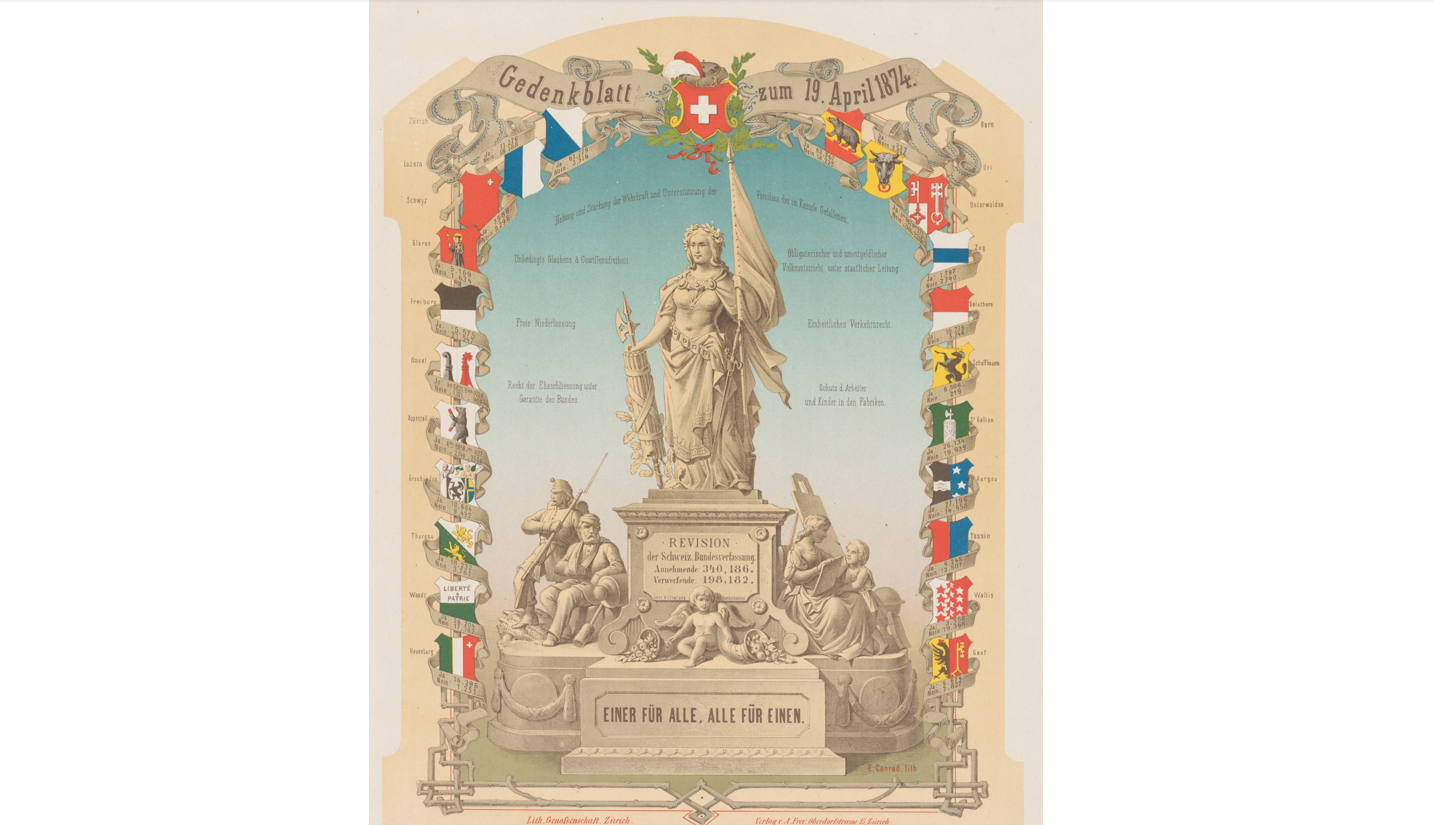

Mit der Totalrevision am 19. April 1874 fanden konfessionelle Ausnahmeartikel Einzug in die Schweizer Bundesverfassung. Sie waren Ausdruck des Kulturkampfs und ein Mittel des Staates, um in die inneren Verhältnisse der Kirche einzugreifen. Die damaligen Ausnahmeartikel wurden in den vergangenen Jahrzehnten aufgehoben – neue kamen hinzu.Vor 150 Jahren tobte ein Machtkampf zwischen Anhängern des Liberalismus und konservativ-katholischen Kräften. Die Schweiz hatte seit 1848 eine Bundesverfassung (BV), die bereits das Jesuitenverbot enthielt. Der Orden wurde für den Ausbruch des Sonderbundskriegs verantwortlich gemacht. Rom stellte sich gegen die Aufklärung, was Papst Pius IX. 1864 im Dokument «Syllabus errorum» festhielt. Darin wurde der Liberalismus verdammt. Das 1870 vom 1. Vatikanischen Konzil erlassene Dogma zur päpstlichen Unfehlbarkeit brachte in der Schweiz das liberale Fass zum Überlaufen. Da die BV von 1848 noch praktisch keine direktdemokratischen Instrumente enthielt – die Nationalratswahlen und die Initiative zur Totalrevision der BV waren die einzigen Ausnahmen – wurden schon bald Rufe nach einer Totalrevision laut. Angestrebt wurde eine volksnähere Demokratie. «Um auch die konservativen Protestanten für die neue Bundesverfassung zu gewinnen, wurde sie antikatholisch aufgeladen», sagt der Historiker Marco Jorio. Am 19. April 1874 wurde die totalrevidierte BV von den Wahlberechtigten angenommen. In Bezug auf die individuelle Religionsfreiheit brachte sie eine Verbesserung mit sich: War diese bisher nur Christen vorbehalten, galt sie neu für alle Menschen in der Schweiz. Anders sah es hingegen mit der korporativen Religionsfreiheit aus, die in den konfessionellen Ausnahmeartikeln eingeschränkt wurde. Das Jesuitenverbot blieb bestehen, die katholische Kirche durfte ohne Einwilligung des Staates keine Bistümer mehr errichten, Klostergründungen wurden untersagt. «Zudem wurde der Nuntius aus der Schweiz geworfen. Und wir beobachten einen damals ‹ökumenischen› Antiklerikalismus: Nicht nur katholische Priester, sondern auch reformierte Pfarrer waren von der Wahl in den Nationalrat ausgeschlossen», sagt Jorio. Aufgaben wie das Zivilstands- und Begräbniswesen, die Schule, Soziales und die Pflege wurden von der Kirche auf den Staat übertragen.

20. Jahrhundert – Schrittweise Abschaffung der Artikel

Die konfessionellen Ausnahmeartikel wurden im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer weniger durchsetzbar. «Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannte man, dass diese Artikel menschenrechtswidrig sind», sagt Marco Jorio. Aufgrund dieser Artikel konnte die Schweiz damals die Europäische Menschenrechtskonvention nur unter Vorbehalt unterzeichnen. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er-Jahren erfolgte 1973 die Abstimmung zur Aufhebung des Kloster- und Jesuitenartikels. Marco Jorio, damals Student und im Abstimmungskomitee aktiv, erinnert sich: «Wir hatten die Abstimmung gewonnen, aber selbst da noch gegen grossen reformierten Widerstand.» Mit der BV 1999 fielen das Wahlverbot für Geistliche sowie das Schächtverbot, letzteres wurde jedoch unmittelbar in das Tierschutzgesetz aufgenommen. Mit einer Volksabstimmung im Juni 2001 wurde der letzte konfessionelle Ausnahmeartikel, der in der BV 1874 wurzelte, beseitigt, der Bistumsartikel wurde aufgehoben. Dennoch enthält die BV 1999 heute wieder zwei konfessionelle Ausnahmeartikel. «Mit dem Minarettverbot aus dem Jahr 2009 hat eine Einschränkung der kollektiven Religionsfreiheit Einzug in die Bundesverfassung gefunden. Und mit dem Verschleierungsverbot, über welches wir vor drei Jahren abgestimmt haben, ist die individuelle Religionsfreiheit eingeschränkt worden. Beide Artikel dürften antimuslimisch motiviert sein», sagt Jorio.

Marianne BoltZuerst erschienen im Pfarreiblatt des Kantons Zug