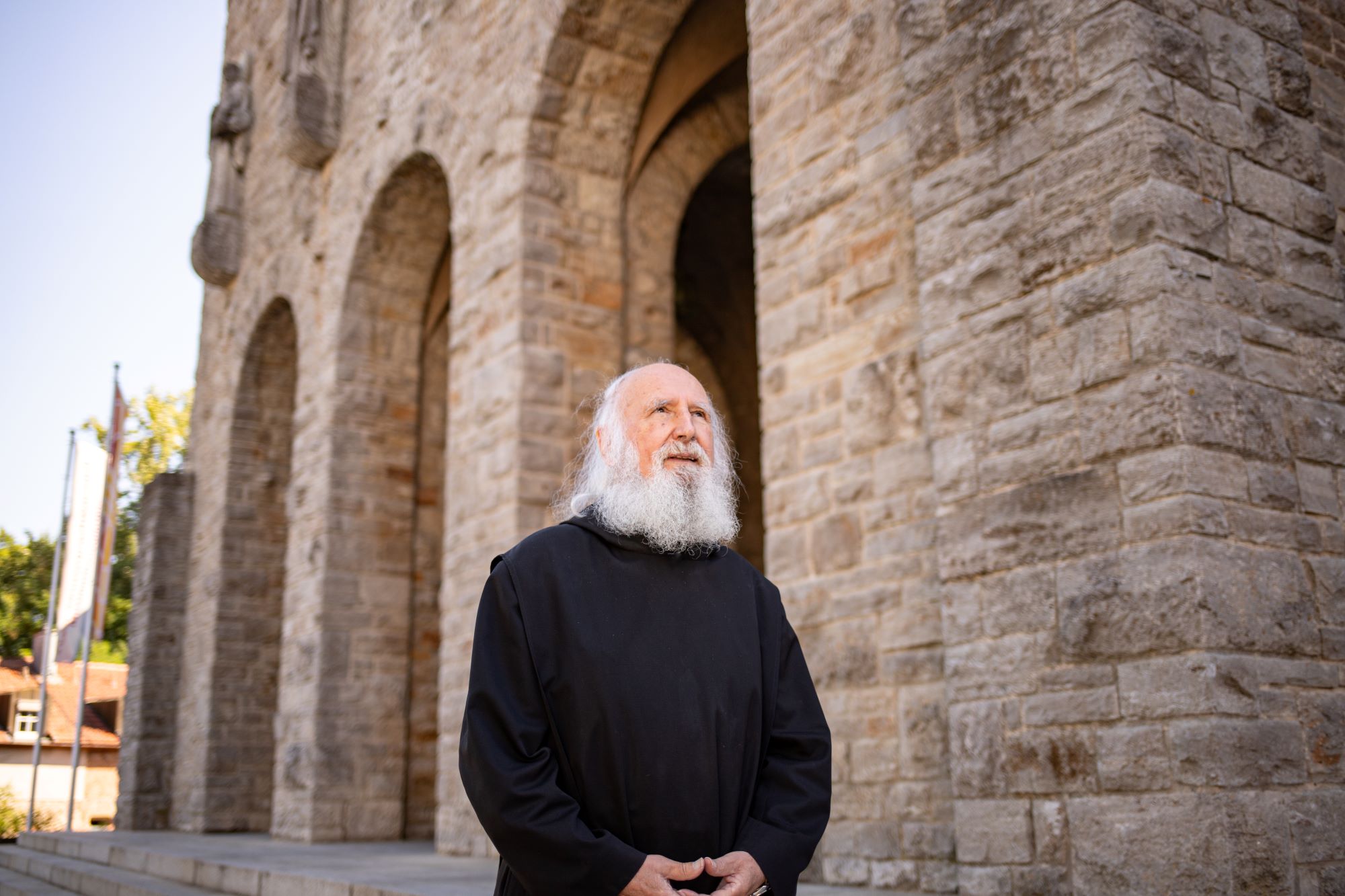

Bild: © Abtei Münsterschwarzach

«Manchmal muss man den Menschen etwas zutrauen»

Anselm Grün feiert heute Dienstag, 14. Januar, seinen 80. Geburtstag

Er ist der bekannteste Mönch im deutschsprachigen Raum: Der Benediktiner und Autor Anselm Grün wird am 14. Januar 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass ist ein Buch über ihn erschienen.

«Was letztlich zählt im Leben», heisst das Buch zu Ihrem 80. Geburtstag. Ihre Antwort?

Anselm Grün: Letztlich zählt, dass ich dieser einmalige Mensch werde, der ich von Gott her gewollt bin. Weiter zählt, ob von mir Liebe und Hoffnung ausgegangen sind, oder ob ich nur um mich selbst gekreist bin.

Was ist für Sie im Verlauf Ihres Lebens wichtig geworden?

Im Umgang mit anderen und mit mir selbst wurde mir in den letzten Jahren wichtiger, zu verstehen statt zu bewerten. Das gilt auch für die eigenen Emotionen. Sie sind einfach da und die Frage ist: Wie gehe ich damit um?

Welche Sehnsucht erfahren Sie im Alter besonders stark?

Die Sehnsucht, Gott zu spüren, von dem ich so viel gesprochen habe. Dass ich seine Nähe auch wahrnehmen kann und seine Worte mich im Tiefsten berühren.

Ist diese Sehnsucht im Alter stärker als in jüngeren Jahren?

Ja, früher stand die Leistung mehr im Vordergrund, etwas für andere Menschen zu tun. Das tue ich immer noch, aber das ist nicht meine tiefste Sehnsucht. Jetzt wünsche ich vielmehr, dass ich nicht nur über Gott spreche, sondern ihn auch erfahre.

Wie gelingt es, gelassen alt zu werden?

Indem ich bereit bin, das Gebraucht-Werden loszulassen. Im Moment suchen Menschen immer noch das Gespräch mit mir, aber irgendwann muss ich auch das loslassen und sagen: Wenn ich nicht mehr kann, ist das auch gut. Ich überlasse es Gott. Das gibt eine innere Freiheit.

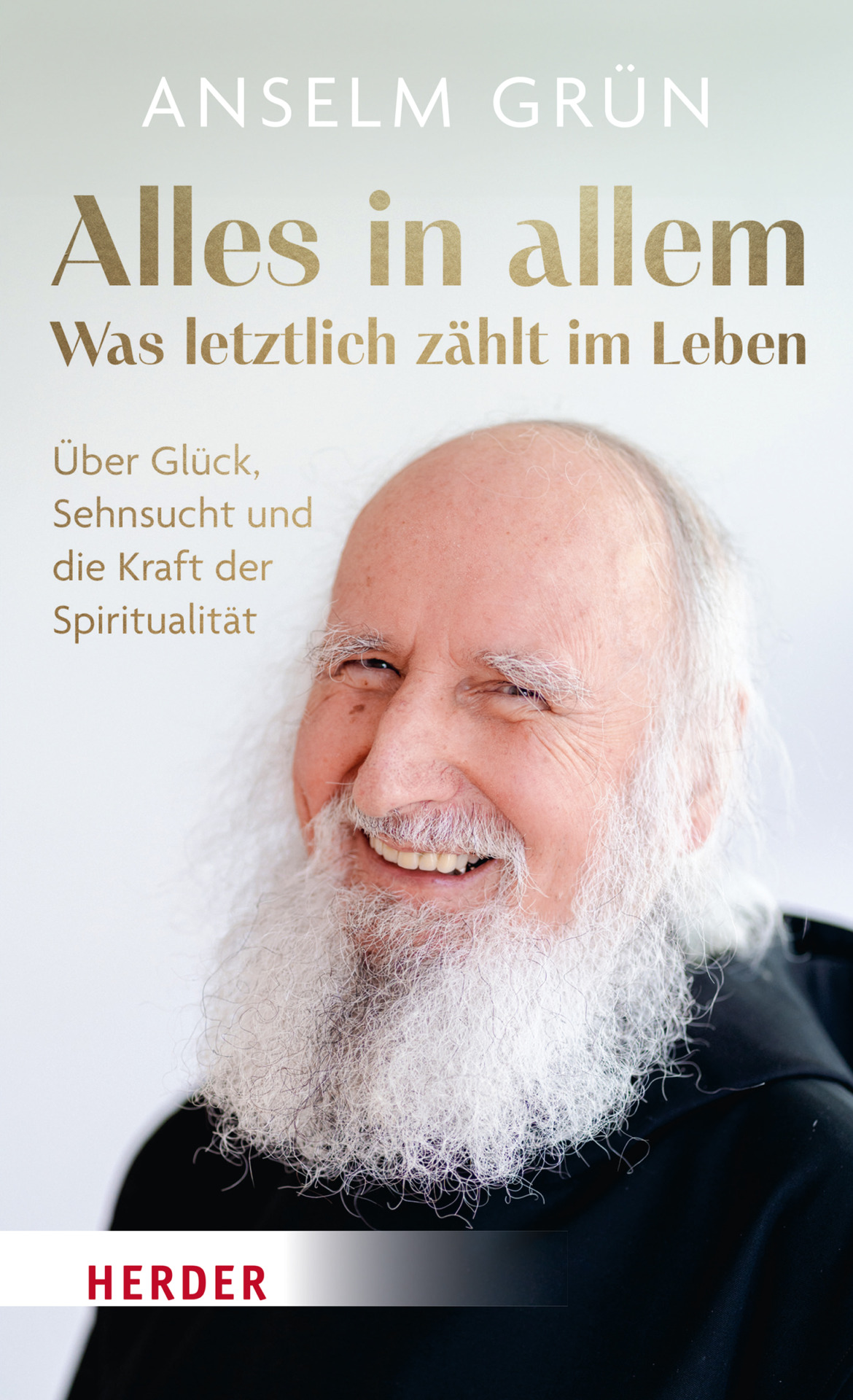

Was letztlich zählt im Leben

Das neue Buch von Anselm Grün

Anselm Grün: Alles in allem. Was letztlich zählt im Leben. Anselm Grün im Gespräch mit Rudolf Walter. Herder 2024

Vielen Menschen gelingt das jedoch nicht.

(lacht) Wie es dann wirklich gelingt, weiss ich noch nicht. Ich bereite mich auf jeden Fall darauf vor, loszulassen. Im Kloster konnte ich früher als Cellerar (Wirtschaftsverwalter, d. Red) sehr vieles gestalten. Heute muss ich nicht mehr bei allem mitmischen.

Fiel es Ihnen leicht, dieses langjährige Amt loszulassen?

Ja, denn ich wollte nie Cellerar werden. Als ich es abgeben konnte, habe ich mich gefreut, mehr Zeit zum Schreiben und für Vorträge zu haben.

Wie gehen Sie mit Misserfolgen um?

Als Cellerar hatte ich auch Misserfolge bei Geldanlagen. Ich versuche, gelassen damit umzugehen. Es hat auch etwas Gutes, dass ich nicht nur der erfolgreiche Mensch bin, dass ich mich nicht darüber definiere. Es kommt auch vor, dass ich nach einem Vortrag das Gefühl habe: «Das war jetzt nicht optimal». Doch auch das gehört zu mir.

Wie möchten Sie sterben?

Ich möchte friedlich und bewusst sterben, mit wachem Geist, ohne Demenz. Natürlich ist das mein Wunsch. Aber Gott entscheidet, wie ich sterben werde, ob plötzlich oder durch eine Krankheit.

Wer viel schreibt, läuft Gefahr, sich zu wiederholen oder an Tiefe zu verlieren. Wie wirken Sie dem entgegen?

Ich versuche, mich mit den Themen wirklich auseinanderzusetzen. Ich habe immer Menschen im Blick und möchte Antworten geben auf ihre Fragen. Menschen wandeln sich, ebenso meine Antworten, aber natürlich bleibt einiges ähnlich, man hat einen gewissen Stil und bestimmte Themen.

Ihre Buchtitel lesen sich wie eine spirituelle Hausapotheke. Es geht um Zufriedenheit, Versöhnung, das rechte Mass, Trost, das Glück des Älterwerdens. Kirchenpolitik lese ich weniger. Weshalb?

Anselm Grün: Ich versuche, die Menschen zu begleiten, sowohl die Kirchen- wie die Weltpolitik lasse ich aussen vor. Ich schreibe nicht gern darüber, weil das rasch nach Besserwisserei klingt, als ob ich die Lösung hätte, wie die Kirche sein sollte. Es liegt mir auch nicht, andere anzuklagen. Ich versuche, eine positive Botschaft zu geben und mich nicht über andere aufzuregen.

Über welches Thema würden Sie niemals schreiben?

(überlegt) Wenn der Verlag ein bestimmtes Thema anfragt, höre ich immer auf mich: Springt da etwas in mir an oder ist da ein Widerstand? Ich vertraue diesem Gefühl.

Gab es das schon, dass Sie Widerstand spürten und Nein gesagt haben?

Ja, das Buch übers Älter-Werden hat sich gut verkauft. Als der Verlag ein zweites zu diesem Thema wollte, habe ich abgelehnt.

Den Kirchen fehlen zunehmend Mitglieder und Personal. Was können Kirchen tun angesichts dieser Entwicklung?

Die Kirche und die Seelsorgenden dürfen nicht von oben herab moralisieren, sondern sie müssen genau hinhören: Was bewegt die Menschen? Was sind Ihre Sehnsüchte? Dann braucht es eine Sprache, die auf diese Fragen und Sehnsüchte antwortet. Bei Ritualen ist es wichtig, dass sie in Beziehung zu den Menschen geschehen, dass diese einbezogen werden.

Und wenn Menschen keinen Zugang zu diesen Ritualen haben?

Manches muss man neu deuten. Wir feiern bei uns Eucharistie oder das Chorgebet, das ist nichts Modernes. Trotzdem sind die Leute gerne dabei, weil sie dadurch Ruhe finden und spüren: Da ist etwas lebendig, stimmig. Auch Kirchenferne können sich darauf einlassen, weil sie einfach daran teilnehmen können, ohne dass sie etwas Bestimmtes denken oder glauben müssen.

Manchmal muss man den Menschen auch etwas zutrauen. Wenn ich Vorträge halte, mache ich am Schluss immer ein Segensritual. Das Kreuz ist eine Gebärde der Einheit der Gegensätze, die ich annehme mit meinen Stärken und Schwächen, mit dem Gesunden und Kranken, mit der Ruhe und Unruhe. Dann lese ich einen alten kirchlichen Segen. Ich sage ihnen, dass das ein alter Text ist, angereichert durch die Glaubenserfahrung der Menschen, die seit 1600 damit ihr Leben bewältigen. Sie müssen nicht glauben, aber sind getragen vom Glauben anderer. Ich lade sie ein: «Probieren Sie mal, was das mit Ihnen macht.» Manche Leute fragen danach: «Wo findet man das Gebet?»

Auch Klöster sterben aus. Was könnte langfristig an ihre Stelle treten?

Klöster braucht es nach wie vor. Es braucht Orte, wo Menschen den Glauben lebendig leben. Die aktiven Orden brauchen eine neue Sensibilität für die Nöte der Menschen heute. Die kontemplativen Orden wie die Benediktiner und Benediktinerinnen werden weniger, aber es gibt doch eine Reihe lebendiger Klöster, die auch Nachwuchs haben.

Das Interview erschien zuerst im «pfarrblatt» Bern