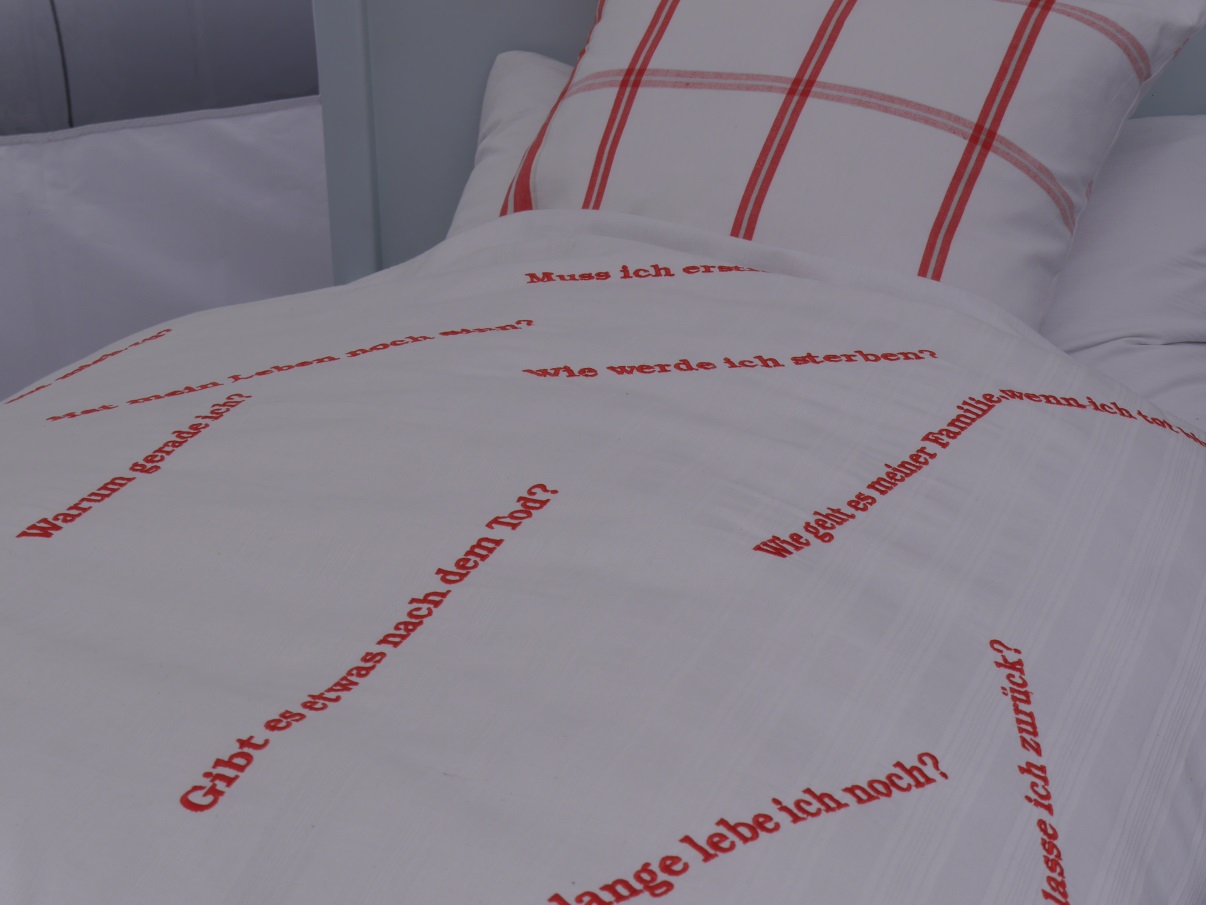

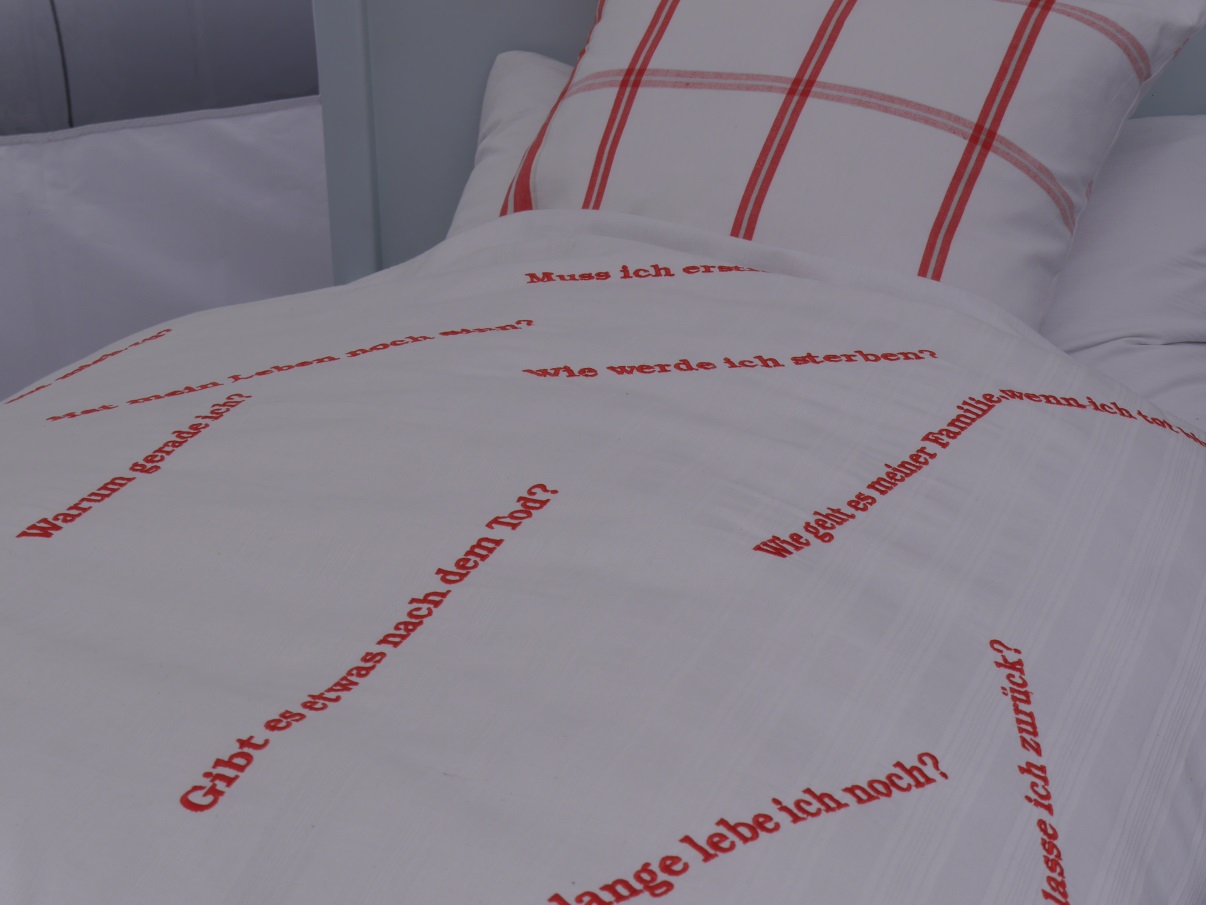

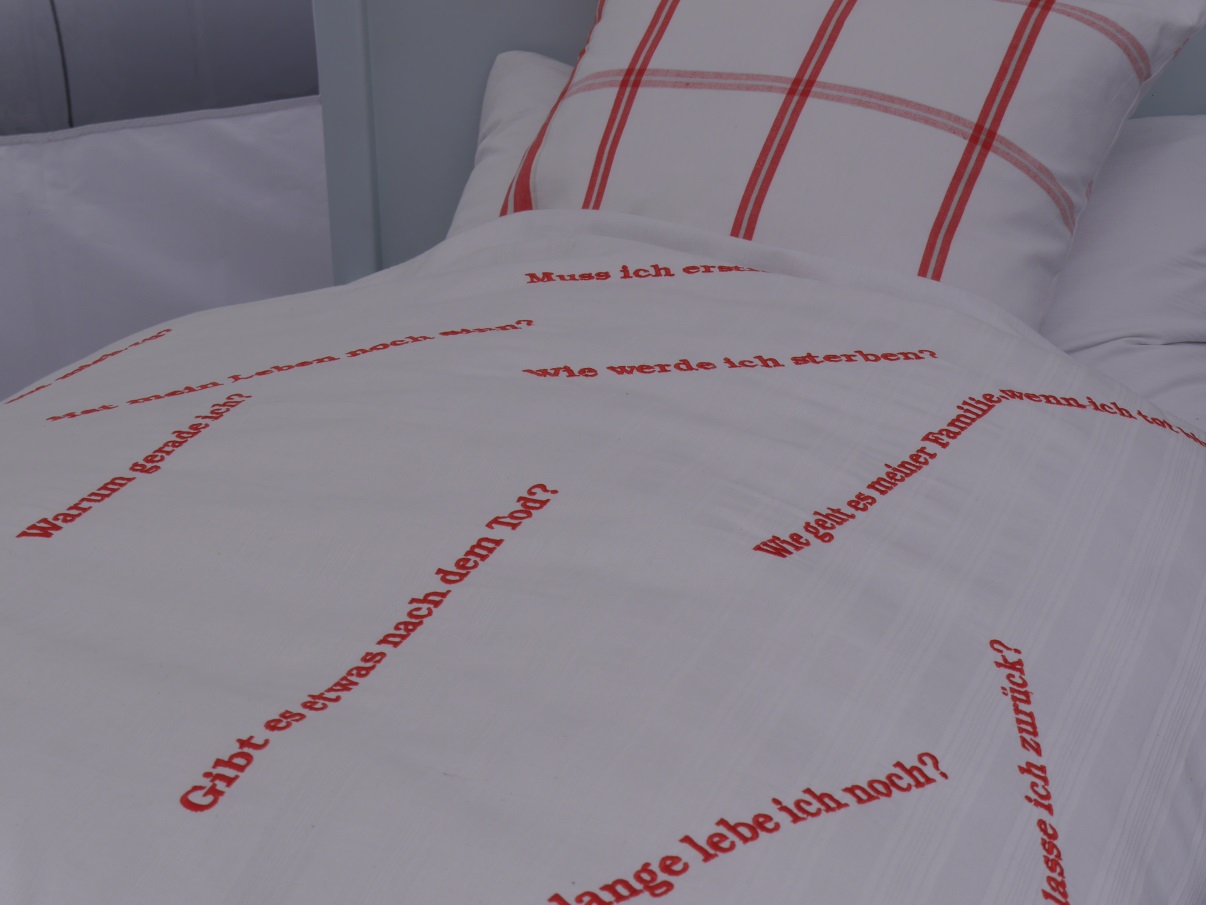

«Lebensende – Sterben und Tod heute. Aktuelle Herausforderungen» lautet der Titel ganz exakt. Während die Weiterbildung im Aargau im September 2016 ansteht, ist sie für Basel-Stadt und Baselland schon diesen Frühling über die Bühne gegangen.Mitten in Liestal stand im Mai ein Zelt. Darin ein Bett. Weiss bezogen. Die Bettwäsche mit Fragen rot bestickt. «Warum gerade ich?» — «Wie werde ich sterben?» — «Werde ich Schmerzen haben?» — «Was lasse ich zurück?» Das Bett in dem Zelt war Teil der Wanderausstellung «Palliative Care», die für sieben Tage Station im Kulturhotel Guggenheim Station machte. Vor Ort auch immer Seelsorgende aus Baselland oder Baselstadt. Bereit zum Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern.

Fachliches Update

Einige Tage später führten das Dekanat Baselstadt und die Pastoralkonferenz Baselland die diözesane Weiterbildung durch. Deren Ziele sind, knapp zusammengefasst, die Theologinnen und Theologen für das Thema Lebensende zu sensibilisieren, den aktuellen Stand der sozialethischen Diskussion zu vermitteln und neue Zugänge in der persönlichen und fachlichen Auseinandersetzung zu ermöglichen. Es geht um das seelsorgliche «Sehen», «Urteilen» und «Handeln». In der Praxis kommen Seelsorgerinnen und Seelsorger auf unterschiedlichste Art und Weise mit dem Thema in Kontakt. Peter Messingschlager, Theologe und Gemeindeleiter ad interim der Pfarrei Bruder Klaus in Liestal, sagt: «Es war eine der besten Weiterbildungen. Das Thema ist spannend und die gewählten Methoden waren prima, weil jeder bei dem Thema an einem anderen Ort steht».

Ein Thema – viele Wege

Weil die Dekanate unterschiedliche pastorale Bedürfnisse und Gegebenheiten aufweisen, unterscheiden sich die konkreten Inhalte und Methoden in den verschiedenen Dekanaten. Aarau und das Freiamt werden neben Gruppenarbeit auch Exkursionen ins Krematorium oder ins Hospiz Aargau in Brugg unternehmen. Die Dekanate Fricktal, Baden-Wettingen, Brugg und Zurzach setzen auf Atelierarbeit. Dass das Thema auch für die Seelsorge-Profis kein einfaches ist, wird deutlich, wenn Simone Rudiger, Theologin und Seelsorgerin in der Pfarrei Bruder Klaus Liestal, sagt, «dass es bei dem Thema schnell auf die persönliche Ebene geht. Die teilt man nicht sofort mit jedem.»

Sterbebegleitung versus Sterbehilfe

Die Programme der verschiedenen Dekanate zeigen, dass den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung getragen wird. Und die konzentrieren sich in der Frage nach dem menschenwürdigen Sterben. Dies wird fast immer in Beziehung gesetzt mit dem Begriff «Palliative Care». Das ist die umfassende medizinische, pflegerische, soziale, psychologische und spirituelle Begleitung des kranken Menschen, der nicht mehr geheilt werden kann.Den Gegenpol markiert das Angebot von Organisationen wie Exit oder Dignitas, die schwerkranken Menschen die Einnahme eines Medikamentes ermöglichen, dass sie umbringt. Sterbehilfe nennen die Organisationen das – als Beihilfe zum Selbstmord bezeichnen die Kirchen dieses Angebot. Begründet wird die Ablehnung dieses Weges so: Das Leben des Menschen ist ein Geschenk Gottes und deswegen unverfügbar. Der Mensch soll seinem Leben deshalb kein Ende setzen, auch nicht in schweren Zeiten. Vor diesem Hintergrund setzen sich die Seelsorgenden an der Weiterbildung mit den sozialethischen Aspekten des Sterbens auseinander.

Gratwanderung

Die sozialethischen Aspekte sind das eine. Die seelsorgliche Begleitung der Menschen das andere. «Wenn ein Gesprächspartner über Wochen und Monate immer wieder nur sagt «Ich will nicht mehr», wird es zunehmend schwer, eine Perspektive zu bieten», erzählt Andreas Zimmermann, Seelsorger in der Pflegi Muri. Es ist im Verhältnis noch nicht lange her, da galt Selbstmord kirchenrechtlich als Ausschlussgrund für eine kirchliche Beerdigung. Das sind Tempi passati. Doch muss ein Seelsorger ein katholisches Exit-Mitglied begleiten, wenn es hart auf hart kommt? Darf er die Seelsorge verweigern?Von Seiten des Bistums Basel heisst es, «die Auseinandersetzung mit Sterbehilfeorganisationen wurde im Rahmen der Einführung der Kursthematik durchaus empfohlen, insbesondere die Fragen nach dem seelsorglichen Umgang in dieser veränderten Realität». Es sei eine Gratwanderung und eine Herausforderung für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, kranke und sterbende Menschen zu begleiten. Für das Leben einzustehen und jemanden trotz eines Suizidwunsches nicht zu verurteilen.

Empfehlungen an die Kirchen

Kirchlicherseits wächst zudem die Sorge, dass die Leistungs-Gesellschaft zunehmend Druck auf alte, kranke und schwache Menschen ausübt, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Wer will schon jemandem zur Last fallen? Doch Kosten – so der Tenor – dürfen nicht über Leben und Tod entscheiden. Die Schweizerische Nationalkommission Justitia et Pax veröffentlichte im Juni in Bern eine Studie zum Thema «Alterssuizid als Herausforderung – ethische Erwägungen im Kontext der Lebensende-Diskurse und von Palliative Care». Die Kommission versteht dies als Diskussionsbeitrag aus christlich-sozialethischer Perspektive. Eine ihrer Empfehlungen an die Kirchen lautet: «Die Kirchen müssen mehr Gesprächsangebote zu Leben und Sterben anbieten!» Das Sterbebett muss in die Öffentlichkeit gestellt werden, damit Fragen beantwortet und Ängste genommen werden können. Ein Anfang sind gut ausgebildete Seelsorgende. Die erwähnte Wanderausstellung wird vom 17. Oktober bis zum 1. Dezember 2016 an acht Standorten im Kanton Bern zu sehen sein.

Wanderausstellung «Palliative Care»