Bild: © Anouk Hiedl

«Ich habe meinen Glauben in Auschwitz gelassen»

Der Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz jährt sich zum 80. Mal

Shlomo Graber (98) gehört zu den letzten Menschen in der Schweiz, die den Holocaust miterlebt haben. Als Jugendlicher überlebte er drei Konzentrationslager und einen Todesmarsch. Ein Jahrhundertzeuge erzählt von Macht, Erniedrigung und dem Kampf ums Überleben.

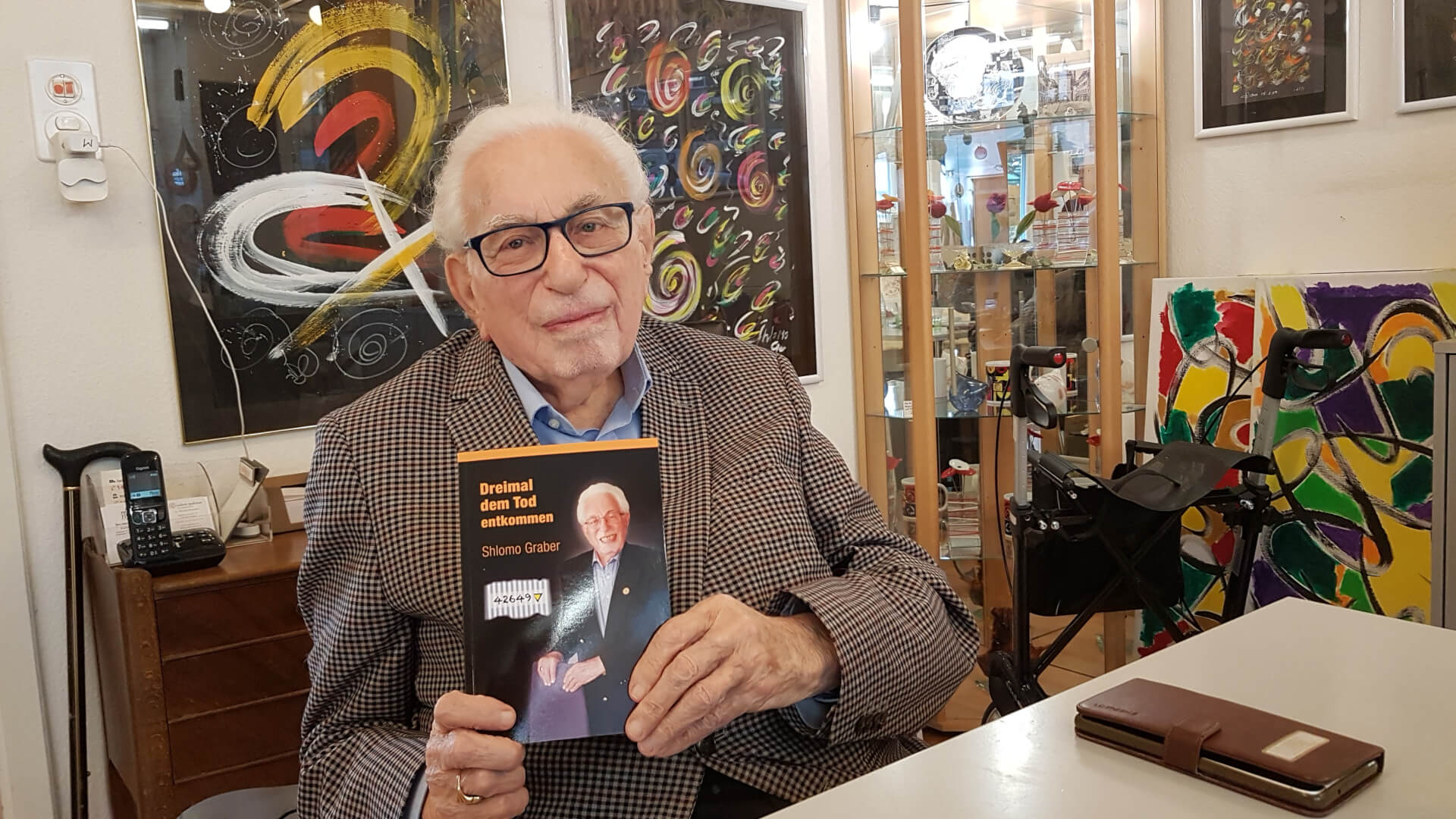

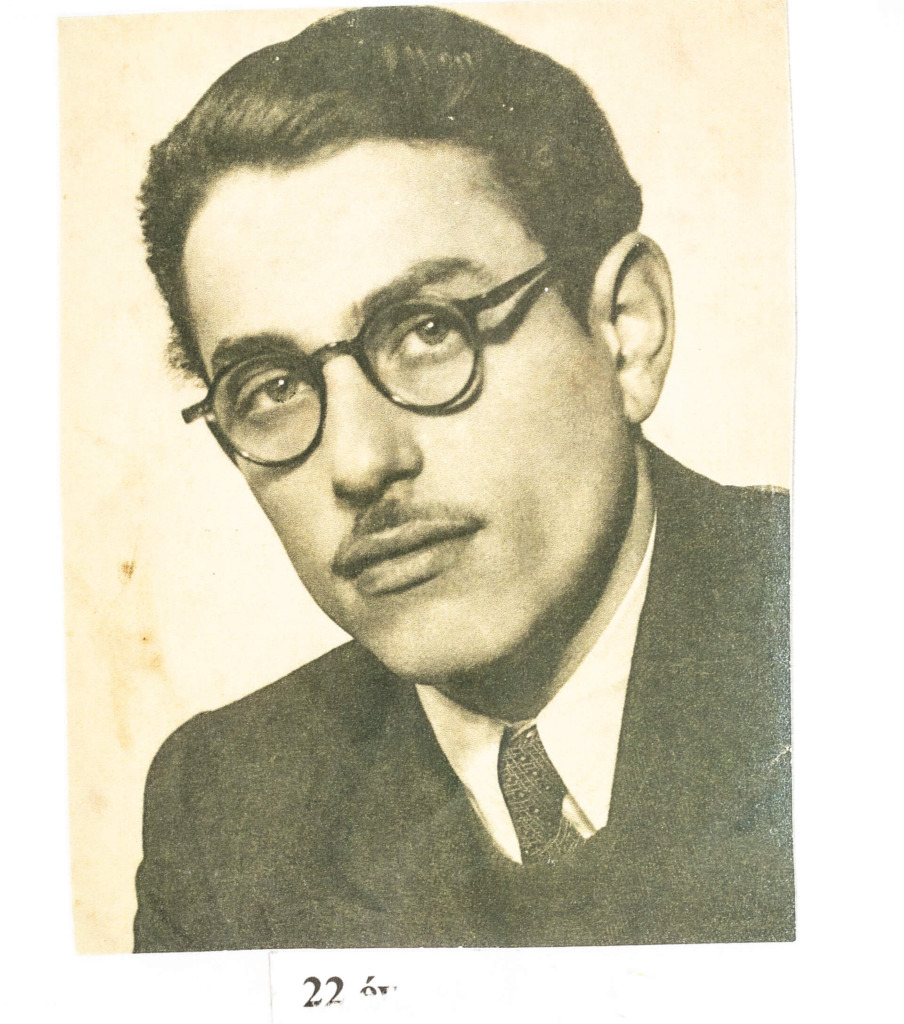

Es ist ein kalter Januarmorgen. Graue Wolken tauchen Basel in ein mattes Licht. In der Spalenvorstadt laden die Auslagen der kleinen Geschäfte und Boutiquen ein, genauer hinzusehen. Im Schaufenster einer Galerie liegt zwischen Bildern, Glaskunst und Schmuck ein Buch: «Dreimal dem Tod entkommen» von Shlomo Graber. Wer den Zeitungsartikel liest, der an der Eingangstür hängt, erfährt mehr. 1926 geboren, wächst der Autor jüdisch-orthodox in einem ungarischen Dorf auf. Der Zweite Weltkrieg scheint erst weit weg. Nach der Besetzung Ungarns durch die Nazis wird Shlomo, damals 17, 1944 mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert.

Eine Viertelstunde später sitze ich Shlomo Graber und seiner Lebenspartnerin Myrtha Hunziker inmitten seiner schwungvoll gemalten, fröhlich-bunten Bilder in der Galerie gegenüber. Seit 36 Jahren lebt Shlomo als Kunstmaler und Autor in Basel. Seine bald 99 Jahre merkt man ihm nicht an. Seine blauen Augen blicken klar und aufmerksam. Wenn er spricht, lächelt er oft. Ab und an winkt er Passanten zu und findet, der Mann, der draussen die Weihnachtsdekoration abmontiert, solle doch zum Kaffee hereinkommen. Dann beginnt er ohne weitere Umschweife zu erzählen.

Deportation

Shlomo Graber wird mit seinen Eltern, Geschwistern, einem Cousin und einer Grossmutter am 25. Mai 1944 nach Auschwitz deportiert. «Unterwegs waren wir mit etwa 70 weiteren Menschen eingepfercht. Wir teilten uns zwei Eimer, einen mit Trinkwasser und einen für die Notdurft.» Später habe er erfahren, dass aus seiner Gegend täglich vier Züge losfuhren, jeder mit 3000 bis 3500 Menschen. Beim Aussteigen erhalten sie die Weisung, nichts mitnehmen zu dürfen. «Ein alter Mann drückte seinen Beutel mit Gebetsmantel und ‑riemen an sich. Ein SS-Mann riss ihm die Sachen aus der Hand und schmiss sie vor die Zugsräder.» Für den 17-jährigen Shlomo ist es unfassbar, dass keine Antwort des Himmels folgt.

Bei der darauffolgenden Selektion «stand ich dem Dämonenkönig Aschmedai gegenüber. Er sah aus wie ein gewöhnlicher Mensch. Und doch entschied er mit einem Fingerzeig über unser Schicksal.» Shlomo und sein Vater werden nach links dirigiert, die restlichen Verwandten nach rechts. Für die beiden Männer bedeutet dies Zwangsarbeit, für die anderen den Tod. Noch heute sieht Shlomo Graber, wie die Familie aus seinem Blick entschwindet. «Ich konnte mich nicht mehr von meiner Mutter, von ihnen allen, verabschieden», sagt er schlicht. Sein Lächeln ist versiegt. Das nage noch immer, bestätigt Myrtha Hunziker und legt liebevoll ihre Hand auf seinen Arm.

Shlomo und sein Vater bleiben zusammen. In einer Baracke, der «Sauna», müssen sie sich ausziehen. «Wir wurden rasiert, desinfiziert, und man schor uns einen Streifen von der Stirn bis zum Nacken, die sogenannte Läusestrasse.» Erwachsene und ehrwürdige Menschen in der demütigenden Häftlingskleidung zu sehen, sei nicht leicht gewesen.

Zwangsarbeit und Hunger

Vater und Sohn werden ins schlesische Lager Fünfteichen verlegt. Dort arbeiten sie für die deutsche Waffenindustrie. «Als Lastenträger mussten wir alle Arbeiten im Laufschritt erledigen. Von Bewachern mit Peitsche und Pistole angetrieben, hievten wir rennend einen Zementsack nach dem andern vom Güterzug zur Baustelle.» Shlomo muss auch Eisenrohre schleppen und Beton mischen. Als er einmal überanstrengt innehält, stösst ihn ein SS-Mann kurzerhand in den Betonbrei. «Ich sank tiefer und tiefer. Die Masse reichte mir schon bis zur Brust, als es meinem Vater und ein paar Kameraden noch gelang, mich herauszuziehen.» Nicht alle hatten dieses Glück.

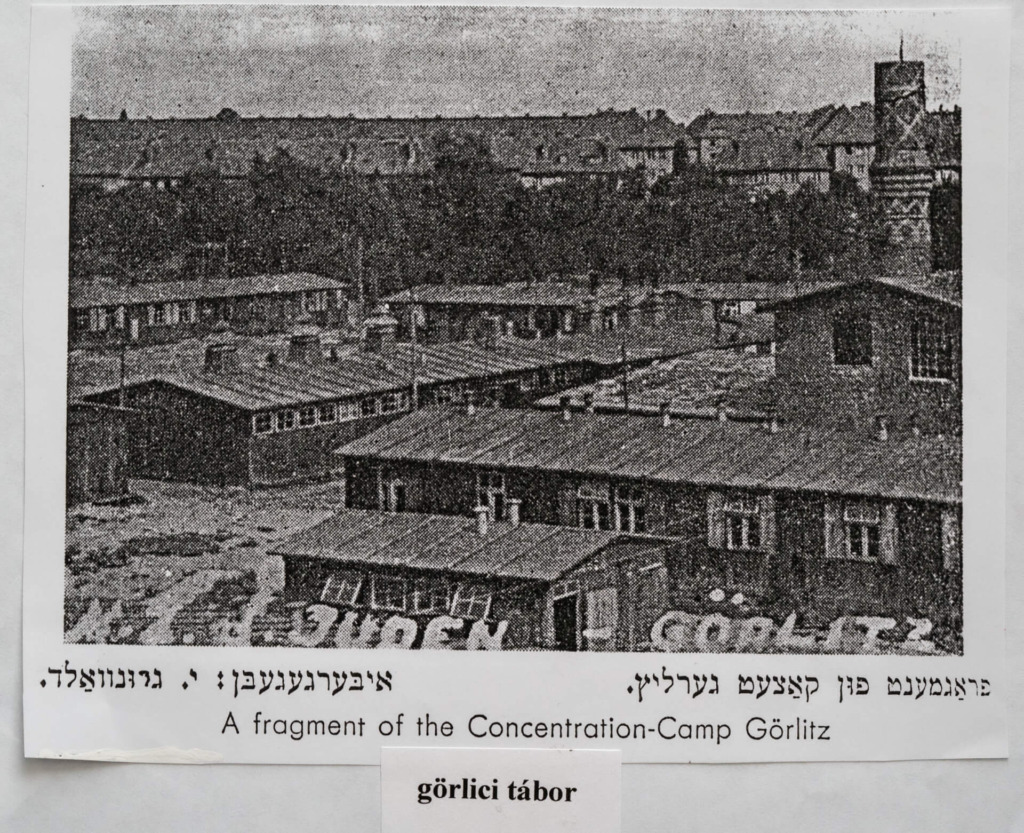

Einen Monat später werden sie ins Lager Görlitz transferiert. Einmal muss Shlomo gesammelte, kalkbestreute Leichen auf Karren laden. Manche der Toten kennt er. Die ständigen Appelle sind für Shlomo das Schlimmste. Immer wieder müssen die Lagerinsassen antreten, etwa wenn jemand Essen gestohlen hat. Darauf steht meist der Tod. Der Hunger ist allgegenwärtig. «Wir assen alles, Kartoffelschalen, Gräser, Wildpflanzen, selbst Würmer, die manchmal in unseren Rationen waren.» Shlomo beginnt, Schweinefutter zu klauen. Dazu taucht er seinen Blechteller durch den Stacheldraht in den Futtertrog, isst sich voll und bringt auch seinem Vater eine Portion. «Ich wusste, wenn mich der Soldat auf dem Wachturm bemerkt, schiesst er. Doch wenn er ein Schwein trifft, kriegt er Probleme.» Als Shlomo einmal zwei Eier ergattert, die er nachts versteckt mit seinem Vater isst, meint dieser dazu: «Du kochst besser als deine Mutter.»

Überlebenswille

Shlomo und sein Vater machen es sich zur Losung, leben zu wollen. «Wir beschlossen, nicht mehr von Hunger zu sprechen, um weniger hungrig zu sein.» Doch der junge Mann magert schnell ab. Als SS-Männer bei einem Appell alle fürs Krematorium aussondern, die unter 30 Kilo wiegen, ist auch Shlomo dabei. «Als ich mein Todesurteil hörte, übermannte mich eine völlige Gleichgültigkeit. So bräuchte ich wenigstens nicht mehr zu leiden.» Vor dem Wegtransport sieht Shlomo im Lager einen alten Oberfeldwebel, der einen Tisch auf dem Rücken trägt. «Ich ergriff ein Tischbein und folgte ihm. Es sah aus, als ob ich helfe, und ich kam in die Küche der Deutschen.» Dort hilft ihm ein jüdischer Koch, wieder zu Kräften zu kommen. Shlomo gewinnt auch das Vertrauen des alten Oberfeldwebels, der für den Küchenproviant zuständig ist, und erholt sich langsam. «Als mich mein Vater beim Appell einen Monat später wiedersah, fiel er vor Überraschung fast um.»

Mitte Februar 1945, als die Rote Armee die Stadt Görlitz belagert, wird das Lager geräumt. Die entkräfteten Häftlinge werden auf einen wochenlangen Todesmarsch Richtung Tirol geschickt, der mit dem Rückmarsch nach Görlitz endet. Von 1500 Häftlingen überleben 500. Unter ihnen Shlomo und sein Vater.

Neuanfang und Rückblick

Als Shlomo dem alten Oberfeldwebel am 2. Mai 1945 das Frühstück serviert, bringt ein Soldat per Motorrad eine Zeitung. Auf dem Titelblatt Hitlers Foto, darunter die Schlagzeile: «Der Führer ist tot!» Shlomo lässt das Kaffeetablett fallen, rennt ins Lager und schreit immer wieder: «Wir sind frei!» Die Häftlinge können es nicht glauben, sein Vater etwa meint dazu nur: «Das hat mir noch gefehlt.»

Die Deutschen verlassen das Lager noch am gleichen Tag. Die Häftlinge verschanzen sich, da draussen noch Schüsse und Bomben fallen. Als die Russen am 8. Mai ankommen, laufen alle hinaus. «Ich habe den ersten umarmt und geküsst und seit langem wieder geweint. Kurz darauf legten wir unsere verlausten Häftlingskleider ab und verbrannten sie.» Shlomo muss sich wieder daran gewöhnen, frei zu sein. Zu glauben, was geschehen ist, sei nicht selbstverständlich gewesen. Das Trauma wiegt schwer. Von dem, was nach der Befreiung passierte, habe er Einiges vergessen.

1982 begann Shlomo Graber seine Erlebnisse niederzuschreiben. Dazu habe er drei Jahre gebraucht. «Wenn fromme Juden sagen, etwas sei Gottes Wille, dann macht mich das verrückt.» Seinen Glauben habe er in Auschwitz gelassen. Heute sei er kein Atheist und kein Gläubiger und weder für noch gegen eine bestimmte Religion. Er predige nicht, sage aber seine Meinung. Noch immer lässt sich Shlomo Graber gern für Vorträge einladen, auch von Schulen. «Doch ich lebe nicht mit dem Holocaust. Warum soll ich traurig sein, wenn es fröhlich sein kann. Schauen Sie meine Kunst an.»

Erstpublikation im «pfarrblatt» Bern.