«Praktische Erfahrungen beflügeln die Theologie»

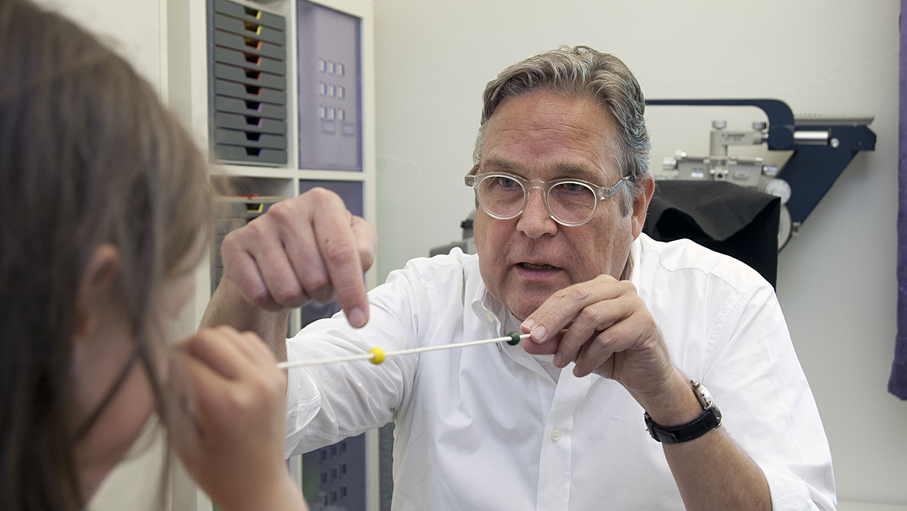

- Bischof Felix Gmür reflektiert im Interview die Auswirkungen des Gedenkjahrs «500 Jahre Reformation» und erzählt, was er dank Luther wiederentdeckt hat.

- Er erklärt, warum der Wille des Herrn eine dynamische Grösse ist und warum Papst Franziskus manche Menschen verunsichert

- Als Kind und Jugendlicher ging Felix Gmür ganz selbstverständlich am Sonntag in den Gottesdienst. Eine Erfahrung für alle Sinne, die ihn nachhaltig geprägt hat.

Bischof Felix, was hat das zu Ende gehende Gedenkjahr «500 Jahre Reformation» gebracht, ganz allgemein?

Bischof Felix Gmür: Ein neues Bewusstsein des gemeinsamen Christentums. Das Bewusstsein, dass alle christlichen Konfessionen einen gemeinsamen Grund und ein gemeinsames Ziel haben. Der Grund ist der Glaube an den dreifaltigen Gott, das gemeinsame Ziel «die Fülle des Lebens», nach Joh. 10.10. Auch hat Luther neu ins Bewusstsein gebracht, dass jeder Mensch vor der Herausforderung steht, seinen eigenen Weg mit Gott zu finden. Dieses gemeinsame Bewusstsein ist wieder im Vordergrund. Das finde ich sehr wichtig.

… für Sie persönlich?

Ich persönlich habe mich in diesem Gedenkjahr mit Luther auseinandergesetzt, und dadurch den Reichtum des Mittelalters neu entdeckt. Die Palette an kirchlichen Organisationsformen, mit dem Nebeneinander verschiedener Orden und bischöflicher Strukturen, ist faszinierend. Weil in Westeuropa quasi alle katholisch waren, liess man eine grosse Vielfalt an Frömmigkeits- und Organisationsformen gelten. Und auch die theologischen Auseinandersetzungen – gerade um die Willensfreiheit, eines der Themen von Luther – habe ich neu entdeckt. Da waren sie im Mittelalter schon sehr weit.

… und für die Schweiz?

In der Schweiz hat das Gedenkjahr auch eine Versöhnung zwischen den Konfessionen im Hinblick auf die Vergangenheit bewirkt. «Gemeinsam zur Mitte» hiess der Anlass am 1. April in Zug, wo wir 500 Jahre Reformation und 600 Jahre Bruder Klaus begingen. Im gemeinsamen Gottesdienst ging es um Versöhnung. Gottfried Locher als Vertreter des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und ich als Vertreter der Bischofskonferenz anerkannten die Verletzungen, welche die Konfessionen einander in der Vergangenheit zugefügt hatten. Von da an gehen wir gemeinsam in die Zukunft. Dieser Gottesdienst ging vielen Leuten sehr tief.

Ein versöhnliches Nebeneinander ist noch keine Einheit. Streben die beiden Konfessionen eine Wiedervereinigung überhaupt an?

Der Auftrag Jesu im neuen Testament lautet, wir sollten eins sein. Es gibt viele gute Beispiele, wo die Konfessionen Gemeinsames tun. Aber es gibt auch Beispiele, wo wir noch nicht so weit sind. Man sollte diese Unterschiede nicht einfach übertünchen, sondern damit leben können, dass wir noch nicht am Ziel sind.

Es bleibt also ein Ringen um die Einheit?

Ja, es bleibt ein Ringen. Einerseits ist die Einheit eine praktische Frage, andererseits eine theologische. Man muss schauen: Was trennt uns eigentlich? Und was verbindet uns? Hauptpunkt ist die theologische Frage nach dem Blick auf die Kirche und – damit verbunden — auf die Sakramente und die Ämterstruktur. Da gibt es theologisch noch immer unterschiedliche Positionen. Die katholische Kirche steht da näher bei den verschiedenen orthodoxen Kirchen. Die Reformierten ihrerseits sind auch plural aufgestellt. Hier eine Theologie zu finden, in der sich alle wiedererkennen, ist eine grosse Herausforderung.

Welche konkreten Schritte sind Ihrer Meinung nach nötig, um Einheit glaubwürdig anzustreben?

Die Verschiedenheit der Konfessionen anzuerkennen und sie mit schönen Worten zu umschreiben, macht noch keine Einheit. Wir müssen klären, was uns wirklich verbindet und wie das sichtbar wird. Am einen Ende der Skala steht jemand, der sagt: Es ist alles sichtbar, wir haben eine Einheit im Papst. Das andere Extrem ist, dass einer sagt: Alles wird erst im Himmel sichtbar, jetzt haben wir erst eine unsichtbare Einheit. Da sind noch einige Fragen offen.

Beobachten Sie einen ernsthaften Willen, dass man in der Frage der Wiedervereinigung vorankommt?

Ja, viele Theologinnen und Theologen wollen das. Bei der jüngeren Generation passiert das schon auf praktischer Ebene. Sie singen und beten zusammen. Nehmen wir als Beispiel die Taizétreffen: Dort fragt niemand nach katholisch oder reformiert. Und diese guten und praktischen Erfahrungen, die nicht einfach eine Form ausblenden und eine andere überhand nehmen lassen, sondern etwas Neues schaffen, können auch die Theologie beflügeln.

Gerade Taizégebete und –treffen ziehen viele Jugendliche an.

Die traditionelle Ökumene geht vielen Leuten zu langsam. Auch haben viele jüngere Leute wenig Verständnis, dass es die Ökumene braucht. Sie haben die Erfahrung der Trennung nicht mehr so ausgeprägt erlebt.

Sie haben als Bischof das Leitwort gewählt: «Begreift, was der Wille des Herrn ist.» Warum dieses?

Ein Christ, eine Christin will leben nach dem Willen Gottes. So beten wir auch im Vaterunser. Das ist übrigens ein Gebet, das alle Christen eint. Ich habe dieses Wort gewählt, weil das Verb in der Mehrzahl steht. Es ist der Imperativ an eine Gemeinschaft.

Wer hat also zu begreifen?

Niemand nur für sich allein. Es geht um die Kirche. Gemeinschaftliche Erkenntnis ist ein synodaler Prozess. Nicht eine einzelne Person begreift und sagt dann den anderen, das sei der Wille. Auch nicht eine einzelne Gruppe. Das Apostelkonzil war, wenn man so will, ein erster synodaler Prozess, wo sie untereinander diskutierten und auch stritten. Es ist ein gemeinsames Ringen der Gemeinschaft der Gläubigen, den Willen Gottes zu erkennen.

Welche Strukturen weist die Kirche zum Diskutieren auf?

Synodale Strukturen gibt es in den Ordensgemeinschaften schon lange, in den Diözesen seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, etwa die Pfarreiräte oder auf Ebene Bistum der Seelsorgerat, Priesterrat, Rat der Diakone und Laientheologinnen. Ein grosser Teil meiner Arbeit besteht darin, auf Konferenzen und Plattformen um Fragen und Antworten zu ringen.

Kommt darin der Glaubenssinn aller Gläubigen ausreichend zum Ausdruck?

Das finde ich schwierig, zu quantifizieren: ausreichend, halb ausreichend. Wichtig ist, dass der Glaubenssinn zum Ausdruck kommt. In dem Mass, in dem sich die Gläubigen einbringen und interessieren. Die Bistumsleitung möchte alle möglichen Strömungen wahrnehmen, zuhören und dadurch ein Gesamtbild gewinnen.

Wie zeigt sich der Wille des Herrn in der im Bistum Basel angestossenen Regenbogenpastoral?

Wir stellen fest, dass es eine Reihe von Personen gibt, die eine sexuelle Ausrichtung haben, die anders ist, als es sich die Mehrheit der Menschen gewöhnt ist. Auch diese Personen sind Kinder Gottes. Wie bringen wir ihnen Gott näher, wie beziehen wir sie ein, dass sie merken können, dass sie auch dazugehören, so wie sie sind? Mir ist der Prozess wichtig, denn auch hier ist der Wille des Herrn nicht ein für alle Mal als unveränderlich erkannt.

Eine dynamische Grösse also?

Ja, immer dynamisch. Auch die Kirche, weil Jesus eine dynamische Figur ist. Er macht einen Weg von Galiläa über das Jordantal hinauf nach Jerusalem. Er stirbt am Kreuz, aber damit ist es nicht einfach fertig. Es folgt die Auferstehung und das Wort an die Jünger. «Geht zurück nach Galiläa», das heisst, es fängt wieder an. Er lebt. Jesus ist nichts Statisches. Und diese Dynamik gilt es, als Kirche wieder zu erkennen und auf die je einzelnen Situationen anzuwenden.

Nun ist aber eines der Hauptargumente, etwa gegen die Priesterweihe der Frau, die Tradition, also gerade nichts Dynamisches. Wie passt das zusammen?

Tradition ist selber auch eine dynamische Grösse. Es gibt Elemente, die jedoch trotz ihrer Dynamik stabil sind: Jesus, sein Tod am Kreuz, die Auferstehung. Dynamisch ist, wie wir das verstehen. Bei den Sakramenten hat ja auch erst das Konzil von Trient gesagt, dass es sieben sind. Der Ständige Diakonat kam erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auf. Das ist also eine junge Geschichte. Beim Thema Frau und Weihe müsste die Frage sein: Ist es historisch bedingt oder hat es einen tieferen Sinn, dass im Zwölferkreis nur Männer waren? Die Päpstliche Bibelkommission hat schon 1976 gesagt, dass vom Neuen Testament her kein Hindernis für die Weihe von Frauen besteht, weil sich die Frage dort gar nicht stellt. Und dann glauben wir ja, dass der Heilige Geist in der Geschichte wirkt. Bisher beobachten wir, dass der Heilige Geist scheinbar noch keine Frauen berufen hat. Aber muss das immer so weiter gehen? Da braucht es synodale Denk- und Glaubensprozesse, um den Willen des Herrn zu erkennen, gemeinsam, breit abgestützt.

Papst Franziskus hat das Bild vom Bischof entwickelt, der den ihm anvertrauten Menschen mal vorausgeht, mal mitten unter ihnen ist und mal hinterhergeht. Wie wenden Sie dieses Bild auf sich an?

Als Beispiele kann ich sagen: Bei den Errichtungsprozessen der Pastoralräume muss ich vorangehen, weil «die Herde» im Sinn der grossen Masse eher träge ist. Wenn Jugendliche sich treffen wie in Taizé, dann muss ich nicht vorangehen. Die wissen selber, wie sie das machen, da bin ich einfach mitten drin. Bei der Regenbogenpastoral war ich eigentlich zuerst hinten, dann habe ich die Wichtigkeit gesehen und sie gepusht. Jetzt gehe ich wieder hinterher und wir schauen, wie es sich entwickelt.

Die Pastoralräume wollen strukturelles Hilfsmittel sein, um den Glauben ins Spiel zu bringen. Heute. Wie sieht heutige, innovative Pastoral aus?

In der Schweiz haben wir gerne klare Verantwortlichkeiten. Wir besetzen Räume und definieren Strukturen. Nun teile ich aber die Aussage von Papst Franziskus in «Evangelii Gaudium», Nr. 222ff., wo es heisst: «Die Zeit ist mehr wert als der Raum.» Wenn wir die Zeit über den Raum stellen, machen wir Platz für Prozesse. Und das ist die innovative Pastoral. Sie begleitet die Leute in ihren Lebensprozessen, möglichst in eine gute Richtung, die wir «das Heil der Seelen» nennen können. Solche Prozesse sind natürlich viel weniger steuer- oder regulierbar als Räume. Das macht teilweise Angst. Auch der Papst verunsichert manche Menschen, denn er stösst Prozesse an und sagt: Der Heilige Geist schaut schon, dass es in die richtige Richtung geht. Das Prozessdenken eröffnet eine neue Zukunft. Das Weizenkorn wächst schon, aber es gibt keine sofortigen Ergebnisse. Es braucht Geduld und Beharrlichkeit. Manche möchten hingegen oft in der Gegenwart die Zukunft vorwegnehmen und damit zementieren.

Wo beobachten Sie Aufbrüche?

In Pastoralräumen, nach der Errichtung, wenn es weitergeht, sehe ich, dass Pfarreien, einstmals geschlossene Räume, sich im einen oder anderen Aspekt vernetzen. Zum Beispiel in der Jugendarbeit, im Firmkurs oder in den Frauengemeinschaften. Soziologisch gesehen gibt es einen neuen Typ Kirche, eine Vernetzungskirche. Kirche ist nicht mehr an einem Ort, in einer Pfarrei, von der Wiege bis zur Bahre. So leben die Leute ja auch gar nicht mehr. Sondern es gibt verschiedene Ansprüche und Bedürfnisse und die Aufgabe der Seelsorge ist es, Menschen zusammenzubringen. Spannend, herausfordernd, vor allem weil es gilt, dynamische Prozesse mit statischen Strukturen zusammenzubringen.

Zu welchen Menschen oder Gruppierungen versuchen Sie, ganz gezielt Brücken zu schlagen?

Ich mache eigentlich nichts anderes, als unterwegs zu sein, zu verschiedenen Gruppierungen, Orten, Milieus. Dort bringe ich je nach Thema den Aspekt des Glaubens ein. Vor einigen Jahren war ich gezielt in den diakonischen Institutionen unterwegs, um zu sehen, wie diese den Glauben ins Spiel bringen. In der Bischofskonferenz sind meine Aufgaben die sozialethischen, gesellschaftlichen Fragen, Fragen der gerechten Welt, nach Solidarität und einer guten Wirtschaftsordnung.

Nächstes Jahr findet in Rom die Bischofssynode zum Thema «Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung» statt. Zur Vorbereitung hat Papst Franziskus mittels Fragebogen die Meinung der Jugendlichen eingeholt. Kommen diese Antworten auch zum Bistum?

Die Resultate der Umfrage kommen via Jugendbischöfe zur Bischofskonferenz und gehen dann nach Rom. Entscheidend ist: Man fragt die Betroffenen und lädt sie an die Synode ein. Das ist etwas, was die Kirche schon immer konnte, und mal besser, mal weniger gut gelebt hat: die betroffenen Leute einbeziehen. Man spricht nicht

über die Jugendlichen, sondern

mit den Jugendlichen.

Wie kommen denn die Stimmen der Jugend nach Solothurn?

Die Stimmen hören wir auf vielen Kanälen. Eine Quelle sind die Fachstellen und die Jugendkommissionen. Dann bin ich selbst sehr viel unterwegs in den Regionen unseres Bistums, im Austausch mit den Leuten. Meist beschränken sich die Feedbacks nicht auf einen einzigen Aspekt wie «Jugend». Sondern da redet dann einer über Jugendseelsorge und schimpft gleich noch über den Lehrplan 21 und beklagt sich, die Jugendlichen kämen nicht in die Kirche, weil die Kirchenmusik altmodisch sei. Das betrifft zwar alles die Jugend, es sind aber ganz verschiedene Aspekte. Eine gute Quelle sind die mehreren hundert Firmungen in unserem Bistum pro Jahr. An den vorgängigen Treffen mit den Firmanden kommt vieles zur Sprache, was die Jugendlichen bewegt.

Welche prägende Kirchenerfahrung haben Sie selber als Kind und Jugendlicher gemacht?

Was mich geprägt hat, ist unter anderem der Besuch der Messe jeden Sonntag. Weil es regelmässig war und trotzdem jeden Sonntag wieder ein wenig anders. Die Liturgie ist ja reich an ganz verschiedenen Aspekten. Einerseits ist sie ein ganzheitliches Erlebnis, es gibt etwas zu spüren, schmecken, riechen und jede Menge zu sehen. Dann ist es auch ein intellektuelles Erlebnis, denn man hört das Wort Gottes und eine Predigt. Dann singt man, wobei Leib und Seele eingebunden sind. Das Geschehen ist darauf konzentriert, dass Gott jetzt da unter den Menschen ist. Der Glaube wird nicht durch Diskussionen weitergegeben, sondern durch die existenzielle Auseinandersetzung mit Gott im Feiern der Liturgie.Auch bei den Ministranten habe ich sehr viel Freiheit genossen, wir konnten unsere eigenen Ideen einbringen, zum Beispiel beim Organisieren unserer Lager. Das finde ich auch heute bei den Jugendverbänden super: Die Jungen können ihre Ideen verwirklichen und müssen Verantwortung übernehmen. Und trotzdem sind sie nicht allein, sondern haben die Pfarrei im Rücken.

Sie haben die existenzielle Erfahrung der Liturgie beschrieben. Doch selbst die Jugendlichen von Jungwacht Blauring, die der Kirche nahestehen, sind nur selten im Gottesdienst anzutreffen.

Das ist so. Auch manche Ministranten gehen vor allem dann in den Gottesdienst, wenn sie selber im Einsatz sind. Deshalb ist es gut, wenn sie möglichst oft Dienst haben (lacht). Aber man muss auch sagen, dass Kinder heute in einer völlig anderen Welt aufwachsen als ich damals. Wir hatten zu Hause keinen Fernseher. Heute ist es vielleicht eher in einem Taizégottesdienst, der viel ruhiger ist, wo die Jugendlichen eine mystische Erfahrung machen können. Wichtig scheint mir die Erfahrung, dass Gott da ist, erfahrbar wird.

Also gelten dem Bistum nicht ausschliesslich diejenigen Jugendlichen, welche die Lobpreisabende von Adoray besuchen, als hoffnungsvolle Jugend?

Die einen sind bei Adoray, andere in der Jubla, wieder andere bei den Ministranten. Man sollte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das ist Vielfalt. Wichtig ist, dass man sich engagiert. Wenn jemand seinen Weg sucht, will ich das unterstützen. Das Schöne an Adoray ist die Anbetung. Man ist einfach vor Gott und betet. Das bedeutet nicht jedem gleich viel, aber das Schöne in der katholischen Kirche ist ja, dass es so viele verschiedene Frömmigkeitsformen gibt. Da besitzt unsere Kirche einen riesigen Reichtum.