«Es gibt weniger Kriege, wenn Macht mit den Frauen geteilt wird»

- Der Anthropologe und Zoologe Carel van Schaik erklärt, warum Menschen den Krieg erfanden.

- Er sagt, dass sich der Impuls zu kämpfen ein- und ausschalten lässt und glaubt zu wissen, was die Welt letztlich friedlicher macht.

- Das Interview mit Carel van Schaik ist zuerst in der interreligiösen Zeitung «zVisite» erschienen, die dem Thema Frieden gewidmet ist.

Carel van Schajk, lange glaubte die Politik in Europa, man könne durch Handel den Frieden sichern. Wie der Ukrainekrieg nun zeigt, liegt man da falsch.

Carel van Schaik: Die Idee «Wandel durch Handel» ist nicht schlecht. Länder, die wirtschaftliche Beziehungen pflegen, führen tatsächlich weniger Kriege. Auch belegen die Statistiken, dass Demokratien weniger Kriege anfangen. Beim Ukrainekrieg zeigt sich das Problem: Russland ist zwar mit dem Westen wirtschaftlich verbunden, ist aber keine Demokratie. Deshalb kann Putin die «militärische Sonderoperation» ungehindert durchführen.

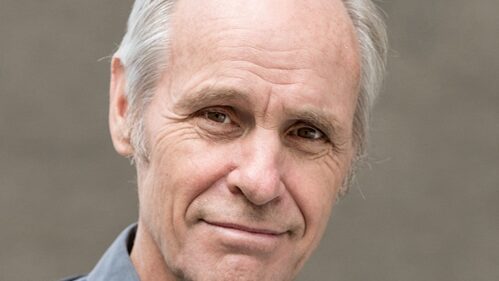

Carel van Schaik

Carolus Philippus van Schaik ist ein niederländischer Zoologe und Anthropologe. Von 2004 bis 2018 war er Professor und Direktor des Instituts und des Museums für Anthropologie an der Universität Zürich. Seine Bücher «Das Tagebuch der Menschheit» und «Die Wahrheit über Eva», die er zusammen mit dem Historiker Kai Michel verfasste, erregten grosses Aufsehen.

Gehören Aggression und Krieg zur DNA der Menschheit?

Der Mensch wird von einer Psychologie des Krieges bestimmt, die sich sozusagen ein- und ausschalten lässt. Vor allem bei Männern findet sich diese Veranlagung: Wenn sie sich als Gruppe bedroht fühlen und die Emotionen hochkochen, schalten sie reflexartig in den Angriffsmodus. Nach den Anschlägen von 9/11 in den USA zeigte sich dieses Phänomen deutlich: Nach dem brutalen Angriff, bei dem Tausende Menschen starben, wollte die US-Bevölkerung Vergeltung, rief nach einem Führer und forderte einen Militärschlag. Diese Psychologie des Krieges nutzen die Autokraten, um die Menschen zu manipulieren. Das hat Hitler getan, das tut Putin. Auch er präsentiert den Krieg gegen die Ukraine als Verteidigung Russlands gegen den amerikanischen Aggressor, der die «Faschisten» in Kiew unterstütze.

Sie sind Zoologe und Anthropologe: Stimmt Friedrich Dürrenmatts Aussage, der Mensch sei ein Raubtier mit humanen Ansätzen?

Ja und nein. Evolutionsgeschichtlich betrachtet, sind wir eine ungewöhnliche Affenart, weil wir uns zu Fleischfressern entwickelten. Doch gibt es auch Jäger und Sammler, die sich grösstenteils vegetarisch ernähren. Der Mensch ist nicht per se ein Raubtier. Das ist nicht so tief in unserer DNA verankert. Sonst könnte man den heutigen Höhenflug des Vegetarismus und Veganismus nicht erklären.

Sind Tiere friedlicher als Menschen?

Manche Beutegreifer, Löwen zum Beispiel, führen vielleicht so etwas wie Kriege, denn ein Rudel kann auch Artgenossen umbringen. Aber Löwen veranstalten keinen Genozid. Doch der Vergleich mit den Tieren hinkt, man versucht hier, animalisches Verhalten in menschlich-moralische Kategorien zu pressen, um daraus Schlüsse für den Menschen zu ziehen. So ungefähr wie: Wenn Löwengruppen sich gegenseitig töten, sollte das bei uns doch auch irgendwie akzeptabel oder gar wünschenswert sein. Das ist ein Fehlschluss.

Anders gefragt: Braucht der Mensch die Zivilisation, die seine Aggressionen bändigt?

Im Gegenteil. Geht man in der Menschheitsgeschichte zurück in die Zeiten, als es keine Staaten gab, so kann man ethnografisch und archäologisch zeigen, dass Kriege selten waren. Es gab zwar vereinzelt Überfälle auf andere Stämme, aber keine Kriege mit grossen Heeren, Waffen, Belagerungen und Besatzungen. Das änderte sich erst, als Jäger und Sammler ab etwa 10’000 v. Chr. anfingen, sesshaft zu werden, und intensivere Landwirtschaft betrieben. Ab dann wurden Festungen gebaut und Waffen entwickelt.

Intensive Landwirtschaft bedeutet reiche Ernten und Besitz. Löst dies Gier und Neid aus?

Ja, man will ja seine Vorräte und seinen Besitz verteidigen, und so kommt es zum Krieg. In der Geschichte gibt es jedoch auch eine gegensätzliche Entwicklung. Betrachtet man etwa nur die Demokratien der letzten zwei Jahrhunderte, so zeigt sich, dass die Bereitschaft zum Krieg nachlässt.

Wie wichtig ist die Frage der Gerechtigkeit bei Konflikten?

Zwischen Individuen spielt die Gerechtigkeit eine grosse Rolle. Wenn es gelingt, Konflikte beizulegen und Groll aus der Welt zu schaffen, herrscht Frieden. Die individuelle Ebene lässt sich jedoch nicht direkt auf die gesellschaftliche oder staatliche Ebene transformieren. Zwischen Staaten hat die Frage der Gerechtigkeit kaum Bedeutung. Hier herrscht oft Realpolitik, die sich an anderen Faktoren orientiert.

In der Geschichte gibt es aber auch Beispiele, bei denen Ressentiments zu neuen Kriegen führten.

Ja. Die Situation in Europa nach dem Ersten Weltkrieg zeigt, dass das Gefühl der Bevölkerung, ungerecht behandelt worden zu sein, durchaus ernst genommen werden sollte. Die Deutschen sahen sich als Opfer der Versailler Verträge, was zu jener Stimmung beitrug, die schliesslich zum Zweiten Weltkrieg führte.

Wird die Welt friedlicher, wenn Frauen an der Macht sind?

Ich würde diese Frage sehr gerne mit Ja beantworten, aber dieses Experiment wurde bisher nicht gemacht. Das Matriarchat hat es nie gegeben. Es lässt sich jedoch feststellen, dass es weniger Kriege gibt, wenn die Macht mit den Frauen geteilt wird und die Strukturen demokratisch sind.

Zum Schluss: Was macht die Welt friedlicher?

Bildung und Demokratie. Dafür gibt es gute Beispiele wie die Schweiz, die seit Jahrhunderten keinen Krieg mehr geführt hat. Hier leben die Menschen mit vier Landessprachen und unterschiedlichen Konfessionen friedlich zusammen.